1. 安装过程

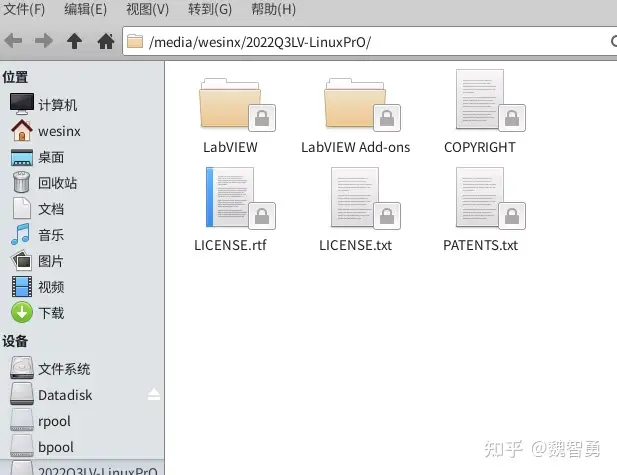

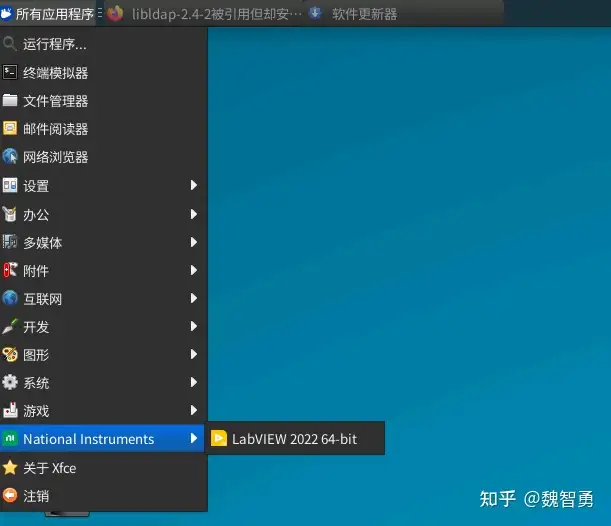

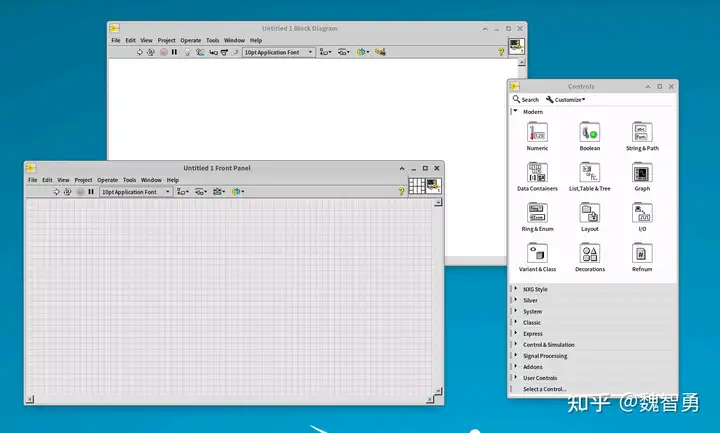

载入下载的ISO文件。可以看到LabVIEW和LabVIEW Add-ons文件夹,进入后可以看到压缩的ISO文件。需要分别解压并进行安装。进入/LabVIEW/Linux文件夹,载入 LabVIEW2022Q3-Pro.iso。sudo mount LabVIEW2022Q3-Pro.iso /mnt 。进入载入的mnt目录,可以看到安装和卸载的脚本INSTALL和UNINSTALL。运行sudo ./INSTALL即可安装LabVIEW。安装完成后,使用sudo umount /mnt 卸载该镜像。分别载入LabVIEW Add-ons目录下的镜像,参考上述步骤进行安装。在Ubuntu22.02上安装LabVIEW2022过程中,出现几个安装包无法直接安装的问题,需要参考下一节分别进行安装,否则无法成功安装 LabVIEW。

2.部分包的安装

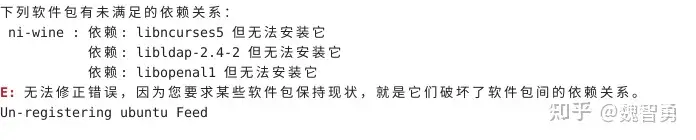

在Ubuntu22.04中安装LabVIEW 2022Q3, 提示libncurses5,libldap-2.4-2和libopenall包无法安装。导致LabVIEW无法成功安装。

安装libncurses5需要先安装libncurses5-dev,sudo apt-get install libcurses5-dev, 安装之后 安装 sudo apt-get install libncurses5 即可。

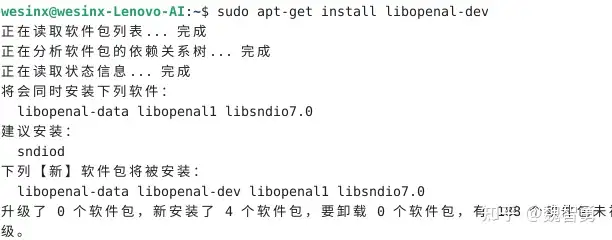

libopenall包含在libopenal-dev(一个l)中,可以通过sudo apt-get install libopenal-dev 安装。

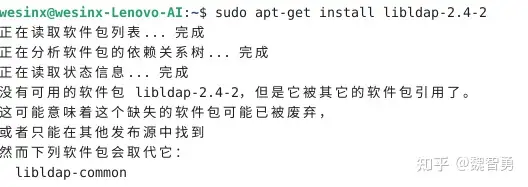

直接安装libldap-2.4-2会提示该包被废弃。经过反复尝试,一个解决方案是将软件安装源临时替换为20.04版本的软件源,安装完成后再恢复。即先备份 /etc/apt/sources. List .替换为20.04版本源(比如163源)。

# 163, netease

deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse

deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse

deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse

deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse

deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse

deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse

deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse

deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse

deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ focal-proposed main restricted universe multiverse

替换后执行sudo apt-get update并安装sudo apt-get install libldap-2.4-2。

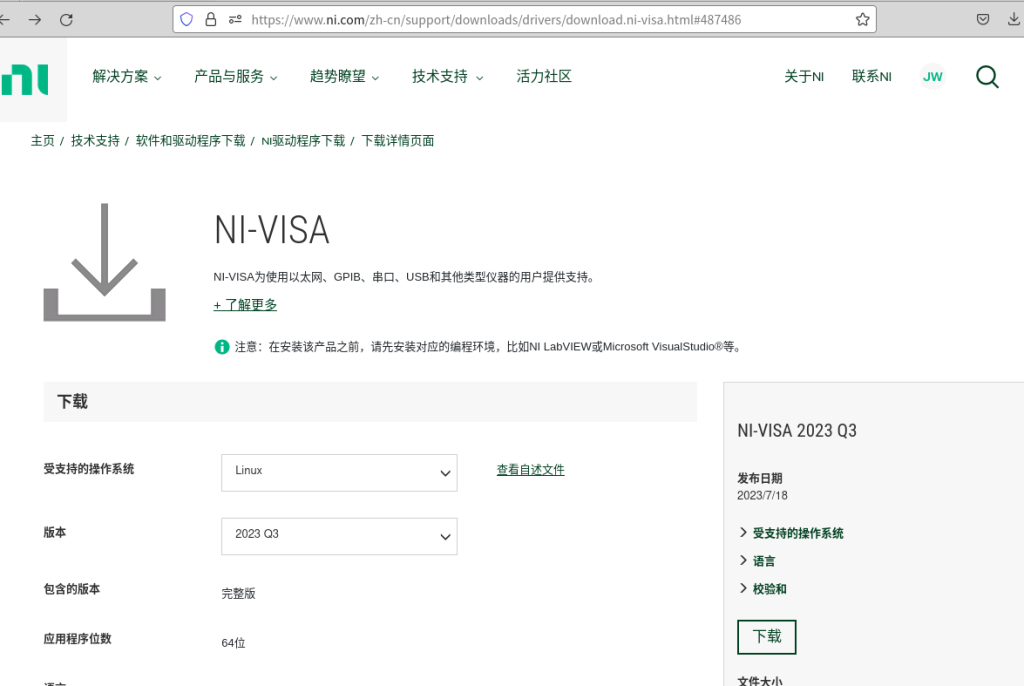

3. 驱动安装,ni-daqmx和ni-visa

daqmx和visa几乎是labview最核心的驱动组件,提供了LabVIEW和硬件之间的大部分驱动接口,其他LabVIEW支持的硬件设备,如果要在Linux系统下使用,也需要安装驱动。在NI官网搜索下载ni-visa或者ni-daqmx都会下载到ni的linux驱动压缩包。由于只有2023Q3版本支持ubuntu22.04,因此下载该版本。

`

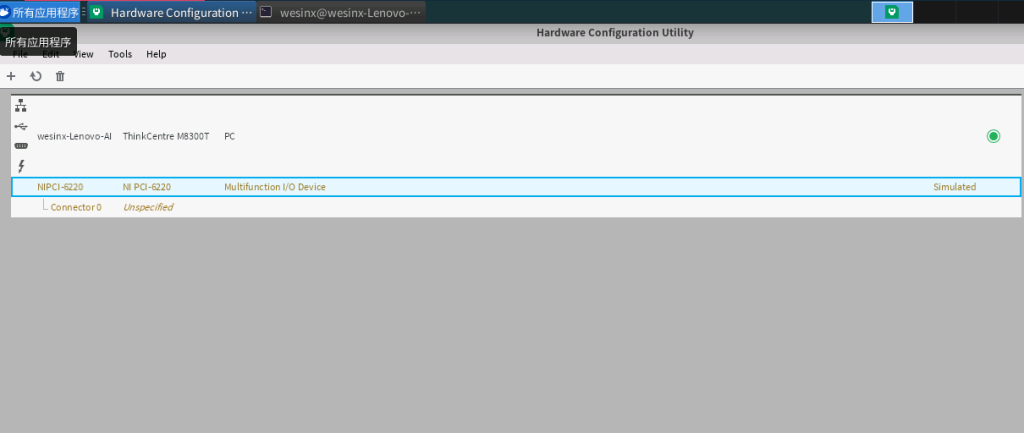

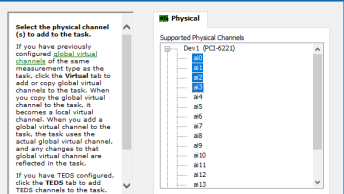

解压缩之后可以看到ni-opensuse***,ni-rhel8***,ni-ubuntu2204等文件,在终端打开该文件夹,运行sudo apt install ./ni-ubuntu2204-drivers-2023Q3.deb 添加ni的官方仓库并运行sudo apt update 。按照官方文档安装硬件配置工具等.sudo apt install ni-hwcfg-utility 。安装完成后,如果要运行硬件配置工具,在命令行运行ni-hwcfg-utility即可启动。

运行sudo apt install ni-daqmx和sudo apt install ni-visa 分别安装daqmx和visa包,这两个包的名称在官方文档中没有提及,通过尝试才找到,并且运行安装文件后,在linux开始菜单也没有对应的程序。

安装完成后,运行sudo dkms autoinstall 自动更新内核,并重启电脑。nidaqmx的linux版本没有windows下的面板,可以通过以下命令进行访问,命令帮助参考官方文档。

- nidaqmxconfig

- nilsdev

- nipxiconfig

- system-report

下图为使用ni-hwcfg-utility打开硬件配置工具并新建一个虚拟的pci-6220板卡