我们在工业自动化项目中主要使用西门子的控制器和相关工控产品,也经常有客户问到我们选择西门子的理由,以及西门子和其他品牌的对比和特点,故此做一个简单的总结。

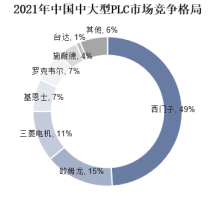

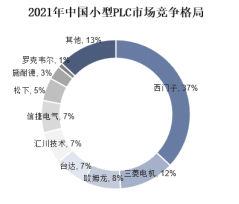

西门子控制器在工控行业占有的份额最大,集成了德国产品的可靠性与稳定性,使用用户广,经过无数项目验证,在工控行业的口碑和应用范围都是最大的。工控行业中使用量次于西门子的品牌包括施耐德、罗克韦尔、三菱等,相比之下,国产品牌PLC在整个工控行业中的应用非常有限。根据《2012年中国工控自动化行业概览》,2021年国内市场上大中型和小型PLC产品市场份额分布如下图,

由以上对比图可以看出,西门子产品在PLC市场的绝对领先地位,而ABB在该领域基本毫无竞争力。西门子的领先优势除了产品可靠性,还得益于以下几方面特性的影响:

1. 性价比高,由于出货量大形成规模优势,加上西门子将部分产线国产化之后,产品价格与欧系和日系同级别PLC相比具有竞争力和竞争优势,用户可以以与欧系、日系同等价格买到更有竞争力的产品。

2. 应用案例多,用于西门子产品占据市场份额远大于同类产品,在各个领域都有成熟广泛的案例,针对不同行业有成熟的解决方案。

3. 技术支持好,西门子通过在线知识库、400技术支持热线和在线论坛的方式,对产品提供全面完整的技术支持,用户在使用时遇到的任何技术问题,都可以通过上述途径获得答案,减少了用户项目开发的时间和精力,这是其它任何品牌都不具备的。

4. 备品备件周期短。与汽车行业类似,销量大的汽车在备品备件的完备性和支持力度方面都有无可比拟的天然优势,在当下,购买20年前西门子PLC产品作为备件仍然是可能的,但对于ABB之类的产品,由于PLC本身不占有太大业务比重,在未来该产品线是否还存续属于未知,很难说是否可以保证足够的备品备件。

5. 开发周期快。国内乃至全球范围内精通西门子PLC的工程师和程序设计人员也是最多的,采用西门子产品进行系统开发的效率和质量也最高。例如,使用过ABB产品的组织和个人少之又少(我司在与ABB公司合作期间,使用ABB的PLC产品从事过部分产线设备的开发,大部分工控人可能并不知道ABB还有PLC产品),在开发周期、开发效率与系统可靠性方面远远比不上西门子。

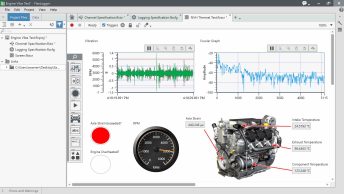

6. 技术领先。西门子TIA率先使用全集成的设计理念,使用一套开发工具完成全套产品开发与集成,同时,西门子PLC可以更好的和西门子的电机、传感器等协同工作,而西门子在工控领域又有着最全的产品线,因此可以最大程度的提高整体系统效率与智能化,实现全西门子化的解决方案。